Цель – приносить радость и пользу людям

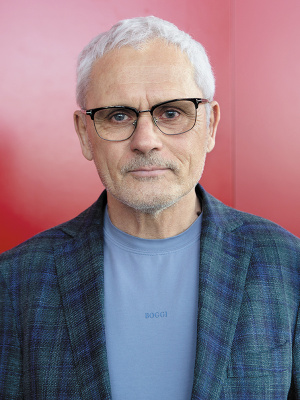

Роль государства в киноиндустрии, работу над фильмами для молодежной аудитории и новые картины «Сумма квадратов катетов» и «Паромщик» мы обсудили с продюсером Федором Поповым.

Евгений Володин: Вы - один из немногих сегодня продюсеров, начавших кинокарьеру еще в СССР. Что входило в обязанности продюсера (директора фильма) в конце 80-х?

Федор Попов: В СССР генеральным продюсером было государство в лице Госкино СССР, руководившее кинопроцессом через Главное управление кинопроизводства, которое, в свою очередь, руководило киностудиями. Киностудии, кроме материально-технической базы, включали в себя Творческие объединения, в которых, собственно, и запускались в производство конкретные фильмы. Директора Творческого объединения можно сравнить с исполнительным продюсером, а директора картины - с линейным продюсером. Хотя объем ответственности, лежавший на директоре картины, был значительно шире, чем на линейном продюсере сегодня. Директор картины отвечал за всю организацию производства фильма с момента запуска в производство и до сдачи исходных материалов.

В первую очередь, это соблюдение сроков и контроль за расходами в соответствии с утвержденной сметой. Прямой ответственности за художественное качество не было, за этим следили многочисленные штатные редакторы, которые были и в Творческом объединении, и в Генеральной дирекции студии. Хотя от художественного качества фильма и его успеха в театральном прокате зависел размер постановочного вознаграждения каждого члена творческой группы, включая директора картины.

- Как вы считаете, необходим ли современной российской киноиндустрии аналог Госкино?

- Кинематограф всегда был «важнейшим из всех искусств» по влиянию на сознание людей. Сегодня его влияние и, следовательно, важность возросли в разы. Кроме того, мы находимся в переломном моменте, когда голливудские компании освободили отечественный рынок, дав, наконец, возможность более свободно развиваться и выходить в прокат российским компаниям. Этой ситуацией можно и нужно воспользоваться. Это вызов, на который надо ответить многократным увеличением объема производства и повышением качества производимых фильмов.

Это совершенно новые по масштабу задачи, стоящие перед Минкультуры.

Министерство сегодня уделяет очень много внимания кинематографу, но это далеко не единственная его забота, а лишь одно из многих направлений деятельности.

Создание Госкино при Минкультуры, или даже на правах министерства, на мой взгляд, сказалось бы на развитии индустрии очень позитивно. Это дало бы отрасли больше самостоятельности и подняло бы ее на более высокий уровень.

Если государство вкладывает все более крупные бюджетные средства в кинематограф, то оно должно играть более заметную, и даже решающую, роль и во всех дальнейших процессах, в первую очередь - в продвижении и кинопрокате. Сегодня существует слишком большой разрыв между производством фильмов, созданных при государственной финансовой поддержке, и их дальнейшей судьбой в отечественном прокате. Многие очень достойные картины, созданные при финансовой поддержке Министерства культуры, отмеченные многочисленными фестивальными наградами, в отечественном прокате ждет незавидная судьба. Убежден, что без активного вмешательства государства это положение не исправить.

- Почему, на ваш взгляд, кинематограф в современной России практически утратил свои идеологические, воспитательные функции? И что необходимо сделать, чтобы их вернуть?

- На состояние кинематографа впрямую влияют два фактора: научно-техническое развитие и социально-политическая обстановка в обществе.

После развала СССР в стране была утрачена единая национальная идея, консолидирующая общество. Прежние идеалы были растоптаны, а новые не созданы. Страна испытывала небывалые экономические трудности. Кинематограф был разрушен.

Это долгая и печальная тема, выходящая за рамки нашего разговора. Но миновали 90-е, страна начала постепенно приходить в себя и преодолевать последствия перестройки, и в нулевые годы отечественный кинематограф начал «вставать на ноги». Стали строится и развиваться современные многозальные кинотеатры с объемным звуком, фильмы стали приносить приличные сборы. Все это привлекло голливудские компании, которые свободно вошли в наш незащищенный рынок вместе со своими культурными кодами, идеями и идеологией. Не встретив никакого сопротивления, они легко заняли 70% рынка. В дальнейшем эта доля увеличивалась и в «плохие» годы доходила даже до 90%. Никакой организации, частной, общественной или государственной, регулирующей отношения в области кинопоказа, не было и нет до сих пор. Но, «не было бы счастья, да несчастье помогло»: благодаря западным санкциям Голливуд ушел, освободив рынок. И теперь необходимо в несколько раз увеличивать количество производимых фильмов, одновременно повышая их качество. Повышать не только коммерческий, но и воспитательный и идейно-художественный потенциал.

Это серьезная задача не на один год, а на длительную перспективу.

Воспитание нового поколения - не дело одного года, это займет многие годы и десятилетия.

- В последние годы широкое распространение получило мнение, согласно которому на большом экране кинозала имеет смысл показывать только фильмы-аттракционы наподобие «Аватара» или «Трансформеров», а драмы и жанровое кино вполне могут довольствоваться домашним экраном. В чем вы видите важность и незаменимость большого экрана?

- На мой взгляд, это мнение справедливо, но только отчасти.

Домашний экран более доступен для широкого потребителя, он расширяет охват зрительской аудитории.

Но большой экран с современным изображением, возможностями компьютерной графики, объемным звуком и широким арсеналом других технических средств обладает неизмеримо более высоким потенциалом воздействия на восприятие зрителя, на его сознание.

Действительно, только на большом экране кинозала можно оценить все прелести изображения и звука того, что называется фильмом-аттракционом. Но это совсем не означает, что такой фильм может или должен быть лишен глубокого идейного содержания и оригинальной художественной формы. Все-таки в понятие «киноаттракцион» мы, я надеюсь, вкладываем несколько иной смысл, чем аттракцион в парке культуры и отдыха.

- Вы активно поддерживаете молодые таланты. Расскажите, пожалуйста, о целях создания и деятельности студии «Стелла» и компании «ВГИК-Дебют».

- Студия «Стелла» была создана в 1990 году. Тогда она занималась в основном оказанием услуг иностранным компаниям, которые из-за низких цен хлынули в Россию. Мы знакомились с особенностями организации кинопроизводства и продюсирования в разных странах, среди которых Италия, Франция, Южная Корея, Великобритания, Германия и другие. Это был очень интересный и полезный опыт. В 2000-м году был снят первый дебют - фильм Андрея Прошкина «Спартак и Калашников». В то время Министерство культуры не оказывало финансовой поддержки дебютному кино из-за повышенных рисков работы с дебютантами. И мы в качестве со-режиссера привлекли отца Андрея, известного режиссера Александра Анатольевича Прошкина, который потом написал отказ от упоминания в титрах. Фильм оказался очень успешным, собрав множество призов на отечественных и европейских фестивалях. Годом позже я снял свой собственный режиссерский дебют «Кавказская рулетка», который представлял Россию в одной из программ Берлинского Международного кинофестиваля.

Всего в нулевые в «Стелле» было снято семь дебютов. Мы не ставили перед собой цель поддерживать только дебюты. Мы снимали разные фильмы, например с Николаем Досталем «Коля-перекати поле» (получивший Гран-при на фестивале «Окно в Европу»), «Петя по дороге в Царствие небесное» (Гран-при ММКФ), все мои собственные режиссерские работы, неигровые, анимационные фильмы…

Но, возможно, из-за успеха первых дебютных фильмов, у «Стеллы» сложилась репутация компании, поддерживающей дебютное кино. Кстати, так же, как и детский, семейный кинематограф. Многие наши фильмы («4 таксиста и собака», «Совсем не простая история» и др.) были адресованы детской и семейной аудитории.

В 2011 году вместе с ректором ВГИКа В.С. Малышевым мы открыли «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», учредителем которого стал ВГИК. Впоследствии ВГИК вышел из состава учредителей, и эту ответственность я принял на себя.

Главной целью компании является поиск и поддержка молодых режиссеров с высоким творческим потенциалом. По сути дела - это формирование нового поколения отечественных режиссеров, столь необходимых сегодня нашей киноиндустрии. Рустам Ильясов, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Стася Толстая, Малика Мухамеджан, Максим Шабалин, Кита Фрайхайт - это далеко не полный список наших режиссеров-дебютантов, которые сегодня уже прочно закрепились в профессии режиссера. Уверен, что за ними будущее отечественного кино.

- Как бы вы оценили общий уровень современных студентов ВГИКа по сравнению, скажем, с годами вашей учебы?

- Молодежь не изменилась, изменились обстоятельства, среда, в которой существуют молодые люди. Да и немолодые тоже.

То, что сегодня происходит с нами, вокруг нас, невозможно было вообразить в самых смелых фантазиях лет 30-40 тому назад. Объем информации, который вольно или невольно получает и «переваривает» современный человек, просто «космический», по сравнению с тем, что было в XX веке. В этом смысле - противоречу сам себе - молодежь абсолютно другая. Хорошо информированная, технически продвинутая, образованная, цельная, амбициозная. Могу судить об этом по студентам моей продюсерской мастерской во ВГИКе, по студентам других мастерских и факультетов ВГИКа и по многочисленным студентам разных вузов, которые ежегодно проходят практику в нашей компании.

- Производство кино для детской и подростковой аудитории, развитое во времена СССР, сегодня практически отсутствует, а немногие фильмы, снимающиеся для молодежи, с трудом находят дорогу к зрителю. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство, чтобы поддержать создание кино для молодежи?

- Сегодня мы живем в очень интересное и, на мой взгляд, судьбоносное для кинематографа, да и для всей страны, время. В миропорядке, установленном после Второй Мировой войны, из которой СССР вышел победителем, происходят, если можно так сказать, «тектонические сдвиги».

Кинематограф, как я уже говорил, напрямую связан с социально-политическим состоянием общества. Но эта зависимость не односторонняя, а взаимная.

Общество остро нуждается в современном герое, который стал бы кумиром молодого поколения, положительным примером. В еще большей степени это касается детского кино. Детей за последние годы и десятилетия «перекормили» западной продукцией, на которой выросли целые поколения. Чтобы исправить это положение, необходима идеология, национальная политика, рассчитанная не на один год, а на длительную перспективу, на поколения вперед. Государство оказывает кинематографу несравнимую с предыдущими годами финансовую поддержку. Хотя, когда речь идет о детском и подростковом воспитании, о формировании нового поколения, много денег не бывает. Бывает только мало.

Также важно более заметное влияние государства на репертуарную политику кинотеатров. Уверен, это положительно скажется и на молодежном кино, и на детском, и на отечественном кино в целом.

- Кино должно не только развлекать, но и воспитывать. Как найти оптимальный баланс между этими двумя задачами?

- Такой баланс нельзя «спустить сверху» в приказном порядке, как и невозможно создать его за один год. Это результат длительного процесса воспитания, формирования личности, гражданина. На эту цель должны работать все государственные и общественные институты. Семья, школа, вузы, общество, телепередачи, фильмы, книги и так далее.

В совокупности это сложная система ценностей, культура, вкус.

В здоровом консолидированном обществе - здоровые граждане. Сознание людей формирует их повседневная жизнь.

Кино же является отражением жизни. С другой стороны, оно влияет на эту жизнь, формирует сознание людей, создавая экранных кумиров, которыми живет общество. Баланс между развлечением и воспитанием - в многообразии. Фильмы должны быть разные, на любой вкус, на любого зрителя. И кинотеатры должны предлагать зрителям более широкий выбор, чем это делается сейчас.

- Расскажите, пожалуйста, как родился проект «Сумма квадратов катетов»?

- Мне попался на глаза сценарий Павла Кошелева. Сценарий был доработан Сашей Парацелс, которая должна была дебютировать с этим проектом. Но у Саши подтвердился другой проект, замысел которого она вынашивала раньше, и она сошла с нашей дистанции, но порекомендовала Киту Фрайхайт. Кита уже имела большой опыт работы вторым режиссером и режиссером второй группы. Она проявила себя как режиссер с самой лучшей стороны. Думаю, что Киту ждет большое будущее в кино.

- В чем заключается ваше участие в творческом процессе? Вы полностью доверяете дебютантам или корректируете их работу в соответствии со своим продюсерским видением?

- Мы всегда изначально исходим из полного доверия. Но дальнейший ход развития взаимоотношений полностью зависит от дебютанта, от его готовности справляться со всеми задачами, которые его ждут на новой для него дистанции под названием «полный метр».

Кто-то более готов, кто-то менее готов, а кто-то совсем не готов, такое тоже бывало. В таких случаях приходится не только корректировать работу, но и более активно вторгаться в производственный и даже в творческий процесс.

- О чем будет думать зритель, выходящий из кинозала после просмотра этой картины?

- Мне самому это интересно узнать. Я бы спросил об этом у зрителя, если бы представилась такая возможность.

- Как вы обычно формируете бюджет своих проектов? С чего начинаете, какую долю в финансировании занимают субсидии Минкульта, а какую - частные инвестиции?

- Мы приобретаем сценарий и определяем лимит затрат. Привлекаем собственные средства для доработки сценария и для развития проекта, для режиссерской разработки. В дальнейшем, если получаем финансирование из Минкультуры, то привлекаем внебюджетный источник финансирования. Как правило, это собственные средства, средства дочерней компании, полученные от реализации прав на фильмы из нашей библиотеки, или другой инвестор, например, онлайн-кинотеатр, Киноконцерн «Мосфильм» или любой другой партнер или сопродюсер.

- Как выбиралась прокатная компания?

- Прокатная компания «Центр Кино» обладает собственной сетью кинотеатров, около 600. Причем многие из них находятся на новых территориях, что особенно важно для нас, учитывая тему фильма. Компания проявляет очень большой энтузиазм и заинтересованность, мы с ней, что называется, «на одной волне». Для нас это особенно важно, так как у нас не просто легкое развлекательное кино (как любят кинотеатры). Хочется верить, что наша картина еще и несет некие смыслы, и поэтому с ней надо работать, что называется, «штучно».

- Ваша режиссерская работа, драмеди «Паромщик» была запланирована к выпуску мейджором - компанией «НМГ Кинопрокат», вы сами представляли картину в прошлом году на Контент Форуме. Почему произошла замена прокатчика?

- Компания «НМГ Кинопрокат» предложила выпустить картину в конце февраля 2026 года. К сожалению, это не совпало с нашими планами и ожиданиями наших партнеров. Картина снималась в 2024 году, и ждать до 2026 года нам казалось неправильным и рискованным. Другая же дата в начале ноября, которая нами обсуждалась, оказалась очень загруженной, в том числе и многими релизами «НМГ Кинопрокат». С большим уважением и пониманием отношусь к профессиональной позиции руководства компании «НМГ Кинопрокат», и очень благодарен за проделанную работу и значительную рекламную поддержку, которую они нам оказали, включив наш трейлер в свои релизы, несмотря на то что фильм выйдет в прокат с другим прокатчиком «Центр Кино». Мы решили поставить картину в прокат даже раньше, чем планировали изначально - на 30 октября.

- В чем вы видите главную цель своей продюсерской деятельности?

- Главная цель - не деньги, хотя они и важны, чтобы кормить семью, содержать компанию, платить зарплату, развиваться….

Но деньги - это только средство. Цель - приносить радость и пользу людям, как бы громко это ни звучало. Если люди сопереживают на твоих картинах, плачут, смеются или задумываются, значит, ты не зря старался и попал в цель.

Кто: Федор Попов